文/蔡青

美国皮博迪埃塞克斯博物馆(PeabodyEssexMuseum,简称PEM)是美国最古老的博物馆之一。该馆位于美国东北部马萨诸塞州的塞勒姆镇(salem),距离波士顿15英里,是早期美国东海岸的重要港口之一。18至19世纪,大量亚洲商品由此进入北美市场,而美国本土的毛皮、金银器也从这里出发,前往大洋彼岸。该馆是全世界收藏数量最大、品类最全面的亚洲外销艺术博物馆。馆内收藏有一件带有徽章的漆屏风,编号为E84093。据该馆介绍,这件带有徽章的12扇漆屏风为约翰·埃克勒斯顿爵士(SirJohnEccleston)所订制。屏风上有其家族的徽章。他是一位英国爵士和商人,在1721年至1735年间担任英国东印度公司的总裁。屏风被认定为1725年在中国广州所做。木板为芯,外饰采用黑漆描金漆工艺。整件屏风高297.18厘米,12扇全部展开宽为553.72厘米,屏风厚度为48.895厘米。这种体量大且带有徽章的漆屏风在国内外并不多见。〔1〕

一、屏风正面

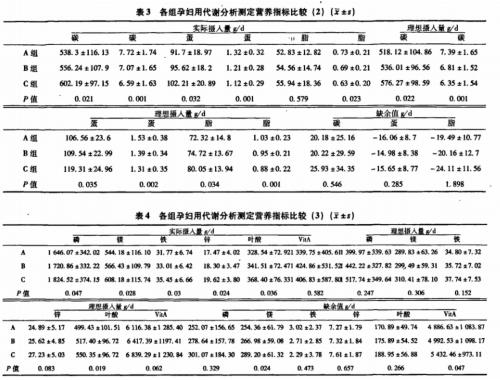

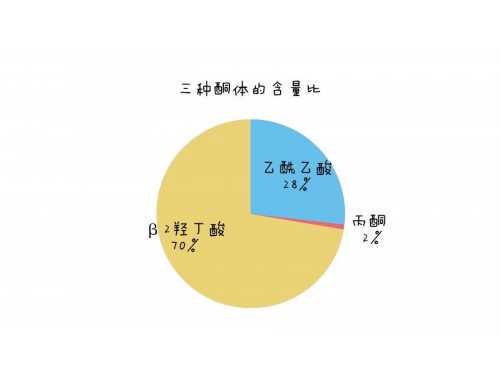

屏风共有12扇,中间10扇正面表现的是一个以成角透视来展现的中国庭院。(图1)以右下角为开端,人马由“东辕门”进入画面,其中三人手持钺等礼器,另有一人举羽扇一人举华盖,路边两侧各有一面“帅”字大旗;人群前方有一立着狮子的大门,门口有两位侍士站立手举“回避”和“肃静”牌,另一旁则有二人手持钺等礼具,周围另有多人手持乐器或吹或奏。一群人穿过大门进入内庭,越过牌坊沿台阶拾级而上即进入主体建筑,即庭院中最高之建筑。它为中国传统的歇山顶式样,一男子坐于正中,身后有侍从手持羽扇,下面正有人在参拜。在建筑的东南面,也是一歇山顶的建筑。庭院的围墙内外,可以看到有女子在院里养花以及和小孩玩耍的场面。在主体建筑的西边,也有一座稍小的歇山顶建筑,里面坐一女子。在主体建筑与这个偏小的建筑之间的庭院中多为女子与小孩。

图1中国漆屏风(正面)整件高297.2厘米,12扇全开宽553.7厘米,厚48.9厘米1725美国皮博迪埃塞克斯博物馆藏

正面中间的10扇屏风作为主体画面,周围用有纹饰的长条图案将其加框,屏风上部额端绘有约翰·埃克勒斯顿家族徽章。两端的屏风面板和下面绘有20幅形状不一的类似瓷器开光的图案。左右分别为5幅,下面为10幅。左右两扇屏风的开光纹样基本呈对称形状,但在具体图案上略有不同。下面10扇屏风边框之外的开光图案与上面的徽章纹相对应,全部采用内收圆弧形开光图案,在内容上多为瑞兽、村落、柳树、松树、成对的水鸟、荷塘等吉祥纹样。

据该馆著录记载,此件漆屏风表现的是“皇帝等候外国使臣”的场景。〔2〕如前所述,表面看该屏风表现的确是有关拜见的场景,但诸多细节却告诉我们实际与著录记载有很大出入。

首先从建筑样式来看,场景并非皇帝办公、居住的宫殿,不能确认主体人物是皇帝和皇后。画面右下角出现“东辕门”三字只能说明这是官署的外门或军营的大门,此外,进入东辕门后台架上飘扬着“帅”字大旗更是将场景指向军营。据清乾隆时期允禄、蒋溥等纂修的《皇朝礼器图式》记载:“绿营大帅旗,谨按,本朝定制绿营大帅旗黄布为之,正幅书帅字汉文”“演武厅将台悬之”。〔3〕演武厅为高级将领练武场或普通士兵操练和检阅军队的场地,结合前面的东辕门,这里的主人应该是一位身居高位的武将。由东辕门行入的人马,手持华盖、羽扇、旌幡和中国常见的礼器斧或钺、戟、立瓜等,均为重要人物出行时的仪仗用具,说明这些人并不是外国使臣,而是身份高贵的中国贵族前往拜见重要人物的场景。

从建筑样式看,男主人居坐的建筑屋顶为九条屋脊的歇山顶式,在规格上仅次于庑殿顶,只允许较高等级官署使用。主人身后有羽扇,同时除身边聚集了人群外,身前还有两人在跪拜,两侧有女子乐队在吹奏,一一表明主人的尊贵身份。此外,庭院中正在玩耍的小孩头上都戴有红缨金束冠,也是尊贵身份的象征。

屏风是一种中国传统的家具形式,它可以折叠和移动,灵活地分割室内空间,也参与到人物身份形象的建构中。据文献记载,屏风在周朝就已经出现在典礼中。著名的马王堆一号汉墓(公元前2世纪)中出土有一扇漆屏,它可能是存世最早的屏风实物了。〔4〕屏风作为绘画的一种载体,在中国绘画发展史上占有重要的地位。三国时期,曹不兴落墨为蝇的故事里,落墨处即是在屏风上。及至唐代以后,有大量表现屏风的画面出现,如《重屏会棋图》《勘书图》。屏风逐渐成为艺术家个人思想、情感与身份的延伸。到了晚明,社会上开始流行装饰繁缛、技术繁复的大型漆屏风,此种奢靡之趣味一直延续到清代康、雍、乾三朝。这些漆屏风最多为12扇,也有10扇、8扇和6扇,屏风的大小与主家的财力大小成正比,在晚明江南地区如南京、扬州和苏州等地的官宦人家盛行。其漆工艺主要为款彩、螺钿和雕漆几种,其中以款彩最为常见,内容则以建筑园林为主,与当时在江南地区流行的园林绘画有关。明晚期的《款彩楼阁园林图黑漆屏风》即是采用款彩形式制作而成,而《园林仕女图嵌螺钿黑漆屏风》(南京博物院藏)则是用螺钿镶嵌的工艺制成。在这件螺钿镶嵌的作品中,我们看到大规模的宫苑建筑和仕女人物在其中,繁复处正体现了晚明时期漆工艺的成就。

虽然无法从图像中直接判断画面主题内容,但有一件相似且有文字的漆屏风给我们提供了线索。

图2郭子仪祝寿图漆屏风雕漆整件高213.7厘米,8扇全开宽345厘米,厚90厘米1776美国大都会艺术博物馆藏

美国大都会艺术博物馆收藏有一件标题为《郭子仪祝寿图》的雕漆屏风(图2)。与这件PEM的屏风不同的是,屏风背面是整篇的祝寿文字;屏风正面左上角刻有卢葵生款乾隆丙申年(1776)制,还有关于郭子仪的介绍。屏风背面的文字写明这件屏风是作为寿礼送出的。这件屏风制作年代稍晚于PEM的那件屏风,两者样式上惊人的相似。画面均采用成角透视,大门左右都有“帅”字大旗,这与郭子仪作为将领的身份一致。同样有一队执仗仪具的人马从画面左侧进入,不同的是大都会博物馆藏品上未见“东辕门”字样。在穿过门口有狮子的大门之后,都有一座上书“擎天柱图”四字的牌坊建筑,而在大都会博物馆藏品中,有狮子的大门上清清楚楚写着“汾阳王府”字样。这与PEM藏品在相同位置所书难以辨认之处形成对照。两件藏品的画面主体建筑及聚合的人群亦相似。大都会博物馆藏品上的婴戏场景增添了主题意义。而最大的不同之处在于,PEM收藏的漆屏风中在主体建筑旁增加了一座稍小的歇山顶建筑,里面坐着的一位女性正在接受跪拜。而大都会博物馆藏品屏风中没有这块内容。

相同题材的作品还有,如葡萄牙古尔班基安博物馆(CalousteGulbenkianMuseum)收藏有一件“科罗曼多”(即款彩)漆屏风(图3)。为古尔班基安先生于1920年12月在伦敦从杜文先生()处购得,该馆著录明确表示,从铭文中得知该作品也是一件祝寿礼物,且表现内容也是对一位高级将领祝寿。〔5〕该屏风为款彩工艺,上半部为用纸质绘画作品进行装饰,这也是它的一个独特特点。中间10扇屏风的上半部用长方形和圆形两种边框进行装饰,边缘装饰有龙凤图案;下半部为款彩工艺,表现的主题与大都会博物馆藏品和PEM的那件漆屏风的图像内容大体一致:从右下角开始,一队人马迈进大门,“帅”字大旗赫然醒目;有一男性人物和一女性人物分别居坐在主体建筑与偏侧建筑中,庭院中有各样人物在进行游戏和体育活动,如射箭等。此外,庭院内有许多种类的树和花,这些都与PEM收藏的那件屏风非常相似。

图3“科罗曼多”漆屏风整件高283.5厘米,12扇全开宽618厘米,厚2.5厘米17世纪葡萄牙里斯本古尔班基博物馆藏

郭子仪(697—781)是唐代著名的将领,祖籍山西汾阳,被称为“汾阳王”。他在安史之乱中发挥过重要作用,有“权倾天下而朝不忌,功盖一代而主不疑”之称。郭子仪活到85岁,赐谥忠武,配飨代宗庙廷;按《唐书·郭子仪传》记载,郭子仪有“七子八婿,皆显贵朝廷”,其中六子郭暧位居驸马(即戏曲中“醉打金枝”中的男主角)。郭子仪享“皇亲国戚”之尊,是历史上绝无仅有的集“富贵功名、多子高寿”于一身的人物,正因如此,民间有将表现郭子仪事迹和郭子仪祝寿的场景作为寿礼的母题传统,表达常人一生富贵、子孙繁衍、加官进爵的一生希冀。这个主题即描绘了郭子仪六十寿辰时,他的七子八婿及一众官员前来祝寿的场面,热闹非凡,在民间留下“七子八婿满床笏”的说法。《红楼梦》中有关于“满床笏”的描述。如第一回中,跛足道人唱《好了歌》,甄士隐将其注解出来,有“陋室空堂,当年笏满床”之句;又如在第二十九回中,贾家到清虚观看戏,在神前拈的三本戏其中一本即《满床笏》。《红楼梦》所述涉及到的文化、历史、风物基本是对清康雍时代的写照。由此可知“满床笏”主题在其时之常见。而在《红楼梦》第七十一回中还提到了漆屏风,谈到贾母八旬进礼中有一件缂丝十二扇大屏风“满床笏”。由此可见,祝寿屏风及其上表现郭子仪祝寿题材在当时是非常流行的,喻意福禄昌盛、富贵寿考。

其他艺术品也有“满床笏”图像传世。年画《满床笏》以正面表现祝寿的场面。前方一床榻上摆满了“笏”,一对老年夫妇坐在建筑中接受跪拜,左右两边有歌舞的女子。建筑前方的场地上站着前来祝寿的人群。这一场景里没有官员骑马入门的画面。这种祝寿题材的屏风不仅在国外有存,国内也有。如中国财税博物馆藏有一件款彩祝寿屏风。〔6〕该屏风同样正面表现“郭子仪祝寿”题材,背面是长篇的祝寿文。通过祝寿文可知,该作品作于乾隆二十六年(1761)。正面画面上赫然有执仗“帅”字大旗的人马正走进建筑物内。庭院中的情形正是“郭子仪祝寿图”的图式。画面人物众多,穿插以各种树木和花草以及鹿等吉祥动物,使整个屏面丰富并具有节奏感。

还有一件更晚的作品也采用这一图式题材。它是道光年间的一件款彩屏风,屏风的祝寿文与祝寿的画面合二为一(北京文博艺苑文物商店藏《祝寿屏风》)。画面的主体是祝寿文,居于中间,因此画面像是被主体所遮挡,但我们仍然可以看到“帅”字大旗,郭子仪正在接受跪拜,庭院内的树木花草、亭台楼阁等。据故宫博物院著名鉴赏家李久芳先生鉴评:“由其后署名可见,此屏风为官宦大家族所拥有,文字内容总体表现出福寿康明、歌功颂德的祝福之意,十分珍贵,也证实了该屏风的历史文化价值。屏风中主体图案为郭子仪祝寿故事图,周边彩绘多神仙祝寿,场面十分热闹,恰如其分地表现了祝寿的吉祥祝福之意。”〔7〕这件屏风中的图像与PEM那件屏风的主要原素非常相似。

结合以上考察,足以得出这样的结论:美国皮博迪埃塞克斯博物馆收藏的这件漆屏风正面的表现主题应该为“郭子仪祝寿图”,其画面特征为故事在一个连续延展的建筑空间内进行,主要人物坐在主体建筑中为人群围合,有参拜类行为。

二、屏风背面

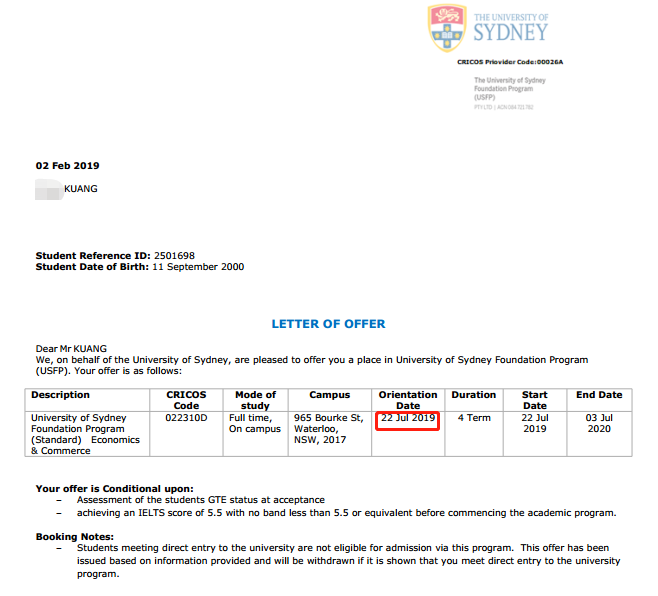

PEM屏风背面表现的主题是中国的“耕织图”(图4)。与正面通景表现不同的是,每一扇屏风表现的耕织主题都是独立的,各有边框,远看时中间10扇屏风却又组成一个整体且和谐的生活画卷,亭台楼榭穿插其间,与正面画面主题统一。

图4中国漆屏风(背面)美国皮博迪埃塞克斯博物馆藏

中间10扇屏风的外围仍然与正面相同,是开光图像。与正面不同的是,背面没有徽章纹饰,因此背面的大边框和小边框之间共有30个开光图像。装饰的内容有老叟、一河两岸、博古图、折枝花鸟、亭台楼阁、树下仕女、双鱼戏水、松下双鹿、水边双鹤等,图像稍做变化又重复出现。这符合装饰的原则,装饰图案将视线引向中间。

屏风中间表现的就是耕织图。每一扇表现两个主题,各扇之间画面可连贯,在10扇屏风上与正面一样出现连续的庭园结构。从右往左,自下而上,第一扇表现的“耕图”中的“浸种”和“碌碡”,以田垄为相隔,呈S形构图绵延向远处;第二扇表现的是“织图”中的“采桑”和“上簇”,以墙为隔,桑树右边的山石与第一扇屏风中的山石连在一起;第三扇表现的是“耕图”中“二耘”和“插秧”,S形田垄串起妇女带着孩子送饭等场景,绵延向远处的村庄,水边的石头与第二扇的石头相连;第四扇表现的是“织图”中的“三眠”和“捉绩”,两者安排在一个庭园中,通过S形栏杆将观者的视线引向远方,园内的假石、树木以及建筑物墙上的窗棂都与正面的图案相同,远处岸上天空的的飞鸟还加强了作品的空间透视感;第五扇表现的是“耕图”中的“收刈”“登场”和“持穗”,创作者将在田间进行的收刈与室外空间进行的登场、持穗置于同一屏中,仍然呈S形引向远方;第六扇表现的是“织图”中的“炙箔”和“择茧”,构图和细节似参考了清康熙三十五年内府刊本样式;第七扇为“耕图”中的“簸扬”和“入仓”,画面并没有直接照搬“耕织图”的经典图式,而是根据屏风的大小重新做了安排;第八扇表现的是“织图”中的“蚕蛾”“浴蚕”和“练丝”场景,三个不同时段的场景出现在同一时空中,以布局的转折区分出不同空间,同时也提示了桑蚕喂养的往复程序;“练丝”场景与第七扇“入仓”时的建筑相临,各画半边,产生连续之感;第九扇偏下部分表现的是“耕图”中“祭神”场景和“织图”中的“祀谢”场景,在画面中各有偏左、偏右,形成S形图式引导视线流转。“祀谢”所在建筑与第八扇中“浴蚕”场景建筑接临。第10扇表现的是“织图”中的“织”和“经”图像,处于同一个庭园之内却有墙相隔,一女子立于墙门处,接引了这两个场景。其中“经”之建筑与第九扇中“祭神”的建筑接为一体。

如前所述,自中国晚明以来,大型漆屏风的主要作用是为官宦人家祝寿使用。为什么此件屏风背面会选择“耕织图”作为画面主题呢?这要从“耕织图”源起说开来。中国是一个农业大国,自南宋以来,“耕织图”就成为统治者关于农事的重要宣传工具,到了清代康熙、雍正、乾隆三朝广为流行,至今可见有传元程棨摹楼璹绘本、清康熙三十五年焦秉贞绘、内府刊本(两种)、清雍正时期陈枚彩绘本、清代彩绘本及和刻本等诸多绘本。其中康熙三十五年内府刊本由康熙本人亲自作序,并为每幅图“制诗一章,以吟咏其勤苦而书之于图”;雍正帝在还是雍亲王时,就主持创作了自己扮角代入的《雍正耕织图》,足见帝王对“耕织图”主题的重视。该屏风创作的1725年正是雍正时期。

“耕织图”是采用绘图形式记录耕作与蚕织的系列图谱,清康熙、雍正和乾隆时期的版本均重视它的说教价值,采用了图文并茂的形式,方便大众理解。而此件屏风所表现的“耕织图”与之略不同,并没有采取图文并置的方式:其一,采用每屏中耕图与织图交替出现的方式。其二,各屏图像间不是“耕织图”惯常的逻辑先后关系,如从右到左第二扇表现的是织图中的“采桑”和“上簇”,第四扇表现的是“三眠”和“捉绩”,在其他版本的耕织图中,“采桑”和“上簇”都应在“三眠”和“捉绩”之后。显然这样安排的目的是顾全创造出一个与正面屏风相似的园林空间,以使正背两面形成和谐呼应的景致。总之,整幅画面试图表现一个抒情的、富有东方浪漫想象的、理想的田园生活,而不是通过图像和文字说明来劝课农桑。

三、作为外销的漆屏风

前文所述几件明清时期的大型屏风,或采用雕漆,或采用款彩,或采用螺钿,那么PEM这件屏风采用的是哪种漆工艺呢?这可从该屏风的产地广州探到端倪,18世纪的广州正是中国最主要的对外贸易通商口岸。

中国的外销艺术始于荷兰东印度公司和英国东印度公司与中国展开的贸易。1602年,荷兰成立东印度公司,展开与东方的贸易。至1605年,荷兰己经控制了一大部分的香料群岛,夺取了香料贸易的大量利润。在印度的西海岸,荷兰人在苏拉特建立了贸易据点,在1606年以后,又在科罗曼多、布利格德、默苏利泊德姆建立据点。其中的“科罗曼多”即为我们上面提到的那件葡萄牙古尔班基安博物馆收藏的漆屏风名称的由来。“科罗曼多”是“Coromandel”的音译,当时荷兰人并没有与中国直接贸易,来自中国的瓷器、茶叶、丝绸、漆器等货品需在此地上岸,然后运到荷兰或贩到其他欧洲国家以赚取丰厚的利润。来自中国的货品赢得了欧洲人的喜爱,他们在生活中逐渐流行使用或摆设东方器物的风尚,这可以从当时荷兰的一些绘画作品中看到,甚至有学者认为伦勃朗也受到了中国艺术的影响。〔8〕时代风气中的东方情怀使得漆屏风的需求量很大,因此在17世纪晚期和18世纪早期大量出口〔9〕。著名的汉学家荷兰人高罗佩(RobertHansvanGulik)在他的著名侦探小说《大唐狄公案》系列中有篇《四漆屏》,就是受到他自己所收藏的一件明代漆屏风引发的灵感创作而成的,足见当时的漆屏风在西方受人喜爱的程度。

在中国,这类作为祝寿的屏风,大多是由款彩工艺来制成的,明末清初即17世纪下半叶达到高峰。从18世纪开始,随着中外贸易的扩大,欧洲商人开始定制漆屏风,但当时款彩这种带有雕刻风格的彩色装饰并不足以满足欧洲人的审美趣味,广州的漆匠利用潮州金漆画的漆工艺创作了这件带有徽章的外销漆屏风。

首先,这件漆屏风采用了潮州金漆画中的描金、彩金象、晕金、黑漆理、划文和罩漆等工艺技法。〔10〕描金是在推光好的漆板上用朱金地漆描绘漆画造型,在这件作品中体现得非常明显;彩金象即在描金时采用不同成色的金粉来进行描绘:库金偏红,是这件漆屏风中使用最广泛的金粉,树木、衣裳、建筑物上都使用;赤金偏黄,这件作品中建筑的栏杆、衣服的边缘以及建筑物的边缘都使用了赤金;青金偏绿,使用于建筑屋顶和树叶。这种彩金象漆工艺使图像的表现既统一在金色同时又有了色相的变化。在这件作品的室内地板部分有明显的晕金技法。黑漆理则指在干后的金色上用黑漆勾勒出纹理细节,如脸部五官和服饰等,在这件作品中的人物和服饰中也有体现。划文指的是用特制的铁笔在画面上金漆上刻划出各种造型细节,如在建筑物上使用铁笔画工艺。罩漆指的是在干后的金漆上薄髹透明漆的作法。

据西方学者所述,广东漆匠一直要等到欧洲的商船靠岸后,他们会上岸去看欧洲当下最流行的图案,然后去制作,因此最能满足欧洲的趣味。〔11〕一般来说,英国东印度公司每次来到中国广州进行贸易的时间大概只有几个月,由于漆器的制作相当耗工耗时,需要多道程序,而且许多程序都需要等待荫干,这也就可以解释为何从细节上看这件漆屏风的漆工艺显得粗糙,工匠们为了在短时间内迎合定制的需求,不得不赶工期,势必以降低产品的质量为代价。

如前所述,该屏风的所有者约翰·埃克勒斯顿爵士是一位英国爵士兼商人。这件作品1725年在广州生产。当他在广州为自己订制这件绘有家族徽章的体量巨大的屏风时,很有可能在表现主题与题材上也参与了意见。笔者猜测,著录中所说的“中国皇帝接见外国使臣”的说法很可能是他的定制要求,而广州的漆匠在考虑到题材的困难性之后选择了“郭子仪祝寿图”题材。这就可以解释为何在与之相类似的那件美国大都会收藏的雕漆祝寿屏风中有狮子的大门口赫然写着“汾阳府”的字样,而PEM所收藏的这件屏风的正面在相同的大门口上却用无法辨认的字迹表现了三个字,也许是创作者根本就不想将其写出来,无法完成订制的要求,索性就用“郭子仪的祝寿图”来代替。正面屏风中出现的中国园林、端坐于主体建筑中的主人以及带有东方情调的孔雀漫步其中,使得定制者认为,这就是中国皇帝即将接见外国使臣的画面。那么为什么这位翰·埃克勒斯顿爵士有如此的定制需求呢?这或许与他的身份地位还有当时英国急欲打开中国市场的需求有关。

相对而言,荷兰较早开始进行与中国的贸易,17世纪荷兰东印度公司代表曾经受到顺治皇帝的接见,获得相对更多的贸易特权,而英国在成立东印度公司之后亦是渴望于此,故之后即有乾隆时期马噶尔尼使团访华事件。作为当时英国东印度公司的总裁,约翰·埃克勒斯顿爵士很容易对此题材感兴趣,而在荷兰东印度公司访华之后,风靡欧洲的《荷兰东印度公司访华实录》的出版,更使得他希望将此题材表现在自己定制的价格昂贵的漆屏风中。

这本由约翰·纽霍夫(1618—1672)创作的游记和铜版画的书,名为《东印度公司遣使晋见中国鞑靼皇帝记》(即《荷兰东印度公司访华实录》AnEmbassyfromtheEast-IndiaCompanyoftheUnitedProvincestotheGrandTartarChamEmperorofChina),西方学者认为它是最早的也是最可靠的对中国的资源的描绘,并且在今天仍然是有价值的。虽然这次访问没有达到预期目标,但是约翰·纽霍夫的工作有助于满足17世纪欧洲人对中国的渴望,激发了人们的好奇心。该书的第一版在1665年出版,其出版商为雅各布·凡·穆尔(JacobvanMeurs,1619—1680)。这位出版商获得了15年的出版权,不仅有荷文版,还有法文版和拉丁文版。该书描写荷兰东印度公司的使臣觐见中国当时的皇帝:人们可以看到发生在他们身上的最引人注目的事件;从1655年到1657年的中国乡村之旅……此外,还有对中国城市、乡村的详细描述,涉及政府、科学、工艺、习俗、宗教、建筑、服饰、船只、山、庄稼、动物等,超过一百五十张插图都是来自于中国的生活。该书被翻译成各种欧洲语言的出版足以证明在17到18世纪它的影响力之大。〔12〕

在这本书中,纽霍夫有这样的一段话:“10月1日,大使们接到觐见皇帝的召见通知,平克斯廷图(Pinkstintou)和两名广东官员以及其他一些人很早就来到了使节的住处陪同他们……我们被安置在左边第二个院子里,大使们就是在那里等到天亮的……在前面,一扇高门的两边,立着三只沉重的大象,它们被精心装饰着,上面还挂着镀金的塔;因为人群太大,我们看不见远处。然后我们穿过另一个广场,来到大可汗居住的庭院。方庭的两边都站着穿着红色绸缎花长袍的士兵。前排的左边有112个人,每个人都举着一面特殊的旗帜。宝座旁边站着二十二个人,手里拿着宝贵的阳伞,阳伞上有十个圆,就像太阳后面跟着六个月亮……副头堂(清朝的官员)移到左边,示意使节们在十级石碑前等候,那是他们的位置。这样做了之后,传令官就这样对他们大声喊道:你们站在宝座前……你们要三次俯伏在地,我们就回到原处。”在这段描述中,我们可以抓住这样一些信息,第一,士兵们举着特殊的旗帜;第二,宝座旁边站着的人手里拿着宝贵的阳伞;第三,使节们在宝座前俯伏在地。我们看到这三点在这件皮博迪埃塞克斯漆屏风中都可以见到,这些都满足了西方人通过纽霍夫的文字和画面想象的东方景象。因此,在定制时他们一定向广东工匠提出了这方面的要求,而工匠们把他们的要求与同时期中国流行的图像结合起来,绘制了《郭子仪祝寿图》来满足订单的需要,从而创造了这样的画面。

背面的“耕织图”对西方人来说并不陌生。据有学者研究,这一题材早在14世纪就已传到欧洲。锡耶纳画派的代表人物之一安布罗乔·洛伦采蒂于锡耶纳市政客厅中九人厅东墙上的《好政府的功效》中的一幅图像与元代楼璹的耕织图摹本中的《耕稼穑图》非常相似。〔13〕而在17、18世纪之交,耶稣会士的中国报告与耶稣会士以拉丁文翻译的儒家经典,陆续在法国出版,共同构建了美好的中国形象。

16世纪至18世纪中期,欧洲社会上流行的是正面的中国形象,启蒙时代中国更成为多数思想家讴歌的对象。如他们对于中国的科举选仕制度和中国的教育制度都非常推崇。中国作为古老文明的典范受到推崇。赫德是《中华帝国全志》的英文译者,在1738年序言推举中国君主为英王乔治二世的榜样。闵明我在他的《中国历史、政治及宗教风俗概观》中特别着墨中国皇帝于春分在农坛前举行的春耕仪式。如此以身作则,令伏尔泰不觉问道:“我们欧洲的君主,听到这样例子,该怎么做?歆慕和脸红。但是更重要的是——效法。”于是法兰西和奥地利的君王,也尽责地在开春第一日行礼如仪,躬身耕犁。〔14〕在17、18世纪,中国是欧洲各国向往的国家,这里的君主治理的国家井井有条,而选择“耕织图”也许正是出自此种心态的订制需要,反映了当时欧洲对中国的态度。

结语

本文认为,这件收藏在皮博迪埃塞克斯博物馆收藏的漆屏风的正面主题并非其著录所说的“皇帝等候外国使臣”,而是中国明清时期流行的“郭子仪祝寿图”题材;它是在订制需求下,中国工匠有意模糊主人身份,用优美的园林建筑、徜徉其中的人物取代原本祝寿题材的一幅中国宫苑图。屏风背面的耕织图采用当时劝课农桑的题材,艺术性地将耕织图的田园生活画面与正面的园林建筑相呼应,反映了欧洲人对中国的认识和向往,它参与并构建了18世纪欧洲中国风的形成。(本文系国家留学基金委CSC资助,学号:201807780014)

蔡青中南民族大学美术学院副教授、博士